身体・知的・精神の障害がある方にとって共通な制度で共通のサービスが利用でき、障害者の自立を促進させることを目的とした「障害者自立支援法」が平成18年4月から施行される。この法律は、国がノーマライゼーションの理念の下に推し進めてきた障害者福祉施策の流れとして、平成12年の「社会福祉基礎構造改革」、平成15年4月から施行された「支援費制度」に続き、平成16年10月に打ち出された「今後の障害保健福祉施策について(改革のグランドデザイン案)」を実現するものである。障害者に関わることが多いリハ医としても注目すべき法律なので、ここではこの新しい制度で何が変わるのかを解説する。

(1) 身体の欠損または損なわれた身体機能を補完、代替するもので、障害個別に対応して設計・加工されたもの

(2) 身体に装着(装用)して日常生活又は就学・就労に用いるもので、同一製品を継続して使用するもの

(3) 給付に際して専門的な知見(医師の判定書又は意見書)を要するもの

この中で、就学とは義務教育のみならず療育等を含めたもの、就労とは企業での雇用に限るものではなく多様な働き方を意味する。

(1) 一定未満の所得の世帯に属する場合に支給の対象となる。

定率(1割)負担となるが税額に応じた区分による一定の負担額や上限がある。原則的には償還払いだが、一時的にでも高額な負担が困難な方のために市町村の代理受領が可能となる。

(2) 一定以上の所得がある世帯に属する場合には支給の対象外となり、全額自己負担となる。

一定の所得の詳細については現在検討中である。

ただし、所得税課税世帯の考え方が変わる。これまでは障害当事者と同一住民票に属する者全員の所得税を加算した額が納付する自己負担額の算定対象となった。自立支援法では基本的にはこれまでと同様に住民基本台帳上の所得で算定するが、障害当事者が同一の世帯に属する親、兄弟、子ども等から扶養控除の対象になっていないこと、かつ健康保険制度において被扶養者となっていないことを満たす場合は実体上生計を一にしていないと判断され、障害者本人とその配偶者の所得に基づいて算定することも選択できるようになる。

3障害が公平に同一の制度でサービスを受けられるようになるのが本法の特徴である。自立支援医療や補装具作製、新障害程度区分の医師意見書の作成などにリハ医が関わる部分がある。「補装具」や「医師の意見書」に関するに情報については今後もリハニュースで紹介していく予定である。

◎障害者自立支援法の特色

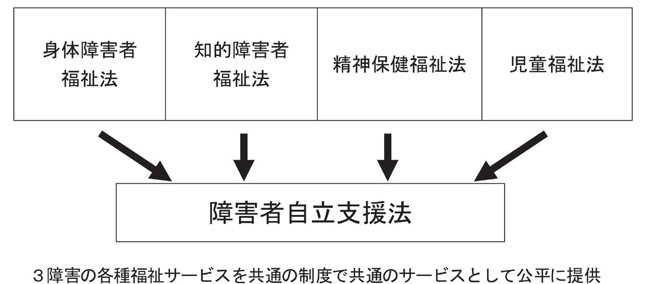

1. 障害者施策を3障害一元化

> これまで支援費制度の対象にならなかった精神障害者も対象となることが特徴である。制度格差がみられた身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法、児童福祉法を統一し、障害の種類にかかわらず共通制度で共通サービスが受けられるように障害者福祉サービスが一元化される(図3)。また、サービスの実施主体も市町村に一元化され、都道府県は市町村をバックアップし、発達障害者や高次脳機能障害者への支援、障害者の就業支援などに広域的・専門的に関わる役割を担う。2. 障害者施設を利用者本位のサービス体系に再編

33種類もあった障害者施設体系を見直し、概ね5年をかけて段階的に新体系に移行される。既存の施設を「日中活動の場」と「住まいの場」に分け、前者は療養介護(医療型)、生活介護(福祉型)、自立訓練(機能訓練、生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援、地域活動支援センターの機能に応じた6つの事業として再編される。また、社会資源の少ない地域が地域の限られた社会資源を活用するために運営基準や施設基準が規制緩和され、社会福祉法人の他、NPO法人等でも運営が可能となり、既存の空き教室や民家などの社会資源が活用される。さらに、支援費制度でも措置が残っていた障害児施設が利用契約に移行する。3. 就労支援の抜本的強化

養護学校卒業者の55%が福祉施設の利用となり、就職を理由に福祉施設を退所するのは年間1%に過ぎないのが現状である。働きたくても就労できない障害者の就労支援体制が強化され、福祉的就労から一般就労への移行を進めるため「就労移行支援事業」が創設される。福祉と雇用の連携を強化し障害者がその適性に応じて働けるようにする。また、精神障害者への雇用率適用などこれまで以上に障害者雇用が押し進められる。4. 支給決定の透明化、明確化

支援の必要度に関する客観的な尺度(新障害程度区分)を導入し、市町村が認定審査会を設けて支給決定プロセスを透明化する。また、介護給付を希望する場合は医師の意見書が必要となる。支給決定に不服がある場合は都道府県が設ける不服審査会に申し立てができるようになる。5. 安定的な財源の確保

国の費用負担の責任を強化(費用の1/2を負担)し、利用者も応分の費用を負担し、皆で支える仕組みとなる。例えば、自立支援給付として、介護給付、訓練等給付、自立支援医療費(精神通院公費、更生医療、育成医療)の支給、補装具費の支給等 が受けたサービス量に応じて(応益負担)1割の自己負担となる。また、在宅生活障害者との公平性を保つために施設入所者や自立支援医療(更生医療、育成医療)における入院にかかる食費や光熱水費、日用品費が実費自己負担となる。ただし、所得に応じた一定の上限額が定められ、負担能力の乏しい方については経過措置も含め負担軽減措置が講じられる。自立支援医療の対象者の範囲、医療の内容や支給認定の実施主体(精神、育成は都道府県、更生は市町村)は現行どおりである。◎補装具に関する変更点

補装具関連の変更は平成18年10月から施行される予定である。補装具等の見直しに関する検討委員会(伊藤利之座長)で現在、補装具の範囲を見直す公平なルール作りなどを検討中で、主な変更点は次のとおり。1. 定義の変更

補装具・日常生活用具の定義を明確化し、範囲の見直しを行う。新しい補装具の定義は次のとおり。(1) 身体の欠損または損なわれた身体機能を補完、代替するもので、障害個別に対応して設計・加工されたもの

(2) 身体に装着(装用)して日常生活又は就学・就労に用いるもので、同一製品を継続して使用するもの

(3) 給付に際して専門的な知見(医師の判定書又は意見書)を要するもの

この中で、就学とは義務教育のみならず療育等を含めたもの、就労とは企業での雇用に限るものではなく多様な働き方を意味する。

|

| 図3 障害者施策の一元化 |

2. 給付システム

身体障害者更生相談所の機能強化、処方の最初から適合、使用状況まで確認する仕組みなど適正な給付システムを検討中である。3. 補装具種目の変更

定義に基づいた見直しや、見直しに関する透明性、公平なルール作りを進めていく。4. 給付方法

これまでは現物給付という姿勢であったが補装具費の支給となり、助成的な意味合いが濃くなる。5. 費用負担

補装具費の自己負担額はこれまで世帯の所得に応じた月額徴収基準額が自己負担として求められていた(応能負担)。障害者自立支援法では費用負担は次のように変わる。(1) 一定未満の所得の世帯に属する場合に支給の対象となる。

定率(1割)負担となるが税額に応じた区分による一定の負担額や上限がある。原則的には償還払いだが、一時的にでも高額な負担が困難な方のために市町村の代理受領が可能となる。

(2) 一定以上の所得がある世帯に属する場合には支給の対象外となり、全額自己負担となる。

一定の所得の詳細については現在検討中である。

ただし、所得税課税世帯の考え方が変わる。これまでは障害当事者と同一住民票に属する者全員の所得税を加算した額が納付する自己負担額の算定対象となった。自立支援法では基本的にはこれまでと同様に住民基本台帳上の所得で算定するが、障害当事者が同一の世帯に属する親、兄弟、子ども等から扶養控除の対象になっていないこと、かつ健康保険制度において被扶養者となっていないことを満たす場合は実体上生計を一にしていないと判断され、障害者本人とその配偶者の所得に基づいて算定することも選択できるようになる。

3障害が公平に同一の制度でサービスを受けられるようになるのが本法の特徴である。自立支援医療や補装具作製、新障害程度区分の医師意見書の作成などにリハ医が関わる部分がある。「補装具」や「医師の意見書」に関するに情報については今後もリハニュースで紹介していく予定である。

(リハニュース28号:2006年1月15日)