| 特集 | 障害者自立支援法 |

障害者自立支援法の施行から1年を経て

日本リハビリテーション医学会障害保健福祉委員会

はじめに

平成17年10月に公布された障害者自立支援法は、平成18年4月に一部施行、10月に全面施行されました。この法律は、国がノーマライゼーションの理念の下に推し進めてきた障害保健福祉施策の一環として、平成12年の「社会福祉基礎構造改革」、平成15年の「支援費制度」に続き、平成16年10月に打ち出された「今後の障害保健福祉施策について(改革のグランドデザイン案)」を法制化したものと言えます。 現在進められている社会保障制度の改革は、弱者の「保護」という立場でスタートした戦後の社会保障制度を「自立」を支援する制度へと転換するもので、社会保障制度自体の基盤の変革を伴うものです。改革の背景には、国民の生活水準が向上し良質なサービスが希求される一方、少子高齢化が進み社会保障費の増大を招くなどの社会的動向があります。 本特集では、これまでリハニュースに掲載された障害者自立支援法関連の記事をまとめて解説するとともに、本法施行後1年が経過した現在、指摘されている問題点と今後の課題について言及します。

1.障害者自立支援法の基本理念と概要

1)法の基本理念

この法律は障害者基本法の理念にのっとり、障害児・者がその能力や適性に応じ、自立した生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスの給付および支援を行い、障害児・者の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的として制定されました。 その基盤となる考え方は、年齢や障害種別に関わりなくできるだけ身近なところで必要なサービスを受けながら暮らせる地域福祉の実現(障害保健福祉の総合化)、障害者が就労を含めてその人らしく自立して地域で暮らし、地域社会にも貢献できる仕組みづくり(自立支援型システムへの転換)、障害者を支える制度が国民の信頼を得て安定的に運営できるよう制度の持続可能性の確保となっています。

2)法の概要

![]() 障害者施策を3障害一元化

障害者施策を3障害一元化

身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法、児童福祉法の制度格差が是正され、障害種別にかかわらず障害者が必要とする共通のサービスは利用の仕組みが一元化されました。サービスの実施主体も市町村に一元化され、都道府県がバックアップする体制となっています。なお、各障害に固有の制度は引き続き各法に規定されています。

![]() 利用者本位のサービス体系に再編

利用者本位のサービス体系に再編

施設・事業体系が機能に着目して再編され、障害者一人ひとりのニーズや適性にあった支援目標と支援プログラムの提供により重点が置かれるようになります。

![]() 就労支援の抜本的強化

就労支援の抜本的強化

働く意欲ある障害者が必ずしも働けていない現状に鑑み、新たな就労移行支援事業が創設されました。また、障害者がその適性に応じて働けるよう福祉と雇用の連携が強化されます。

![]() 支給決定の透明化、明確化

支給決定の透明化、明確化

支援の必要度に関する客観的な尺度として障害程度区分が導入されました。市町村が認定審査会の意見を聴取するなど支給決定プロセスが透明化されました。また、支給決定に不服がある場合は都道府県に不服審査申立ができるようになりました。

![]() 安定的な財源の確保

安定的な財源の確保

国の費用負担の責任を強化(費用の1/2を負担)した上で利用者も応分の費用を負担し、皆で制度を支える仕組みとなりました。

(小池純子)

2.サービス体系

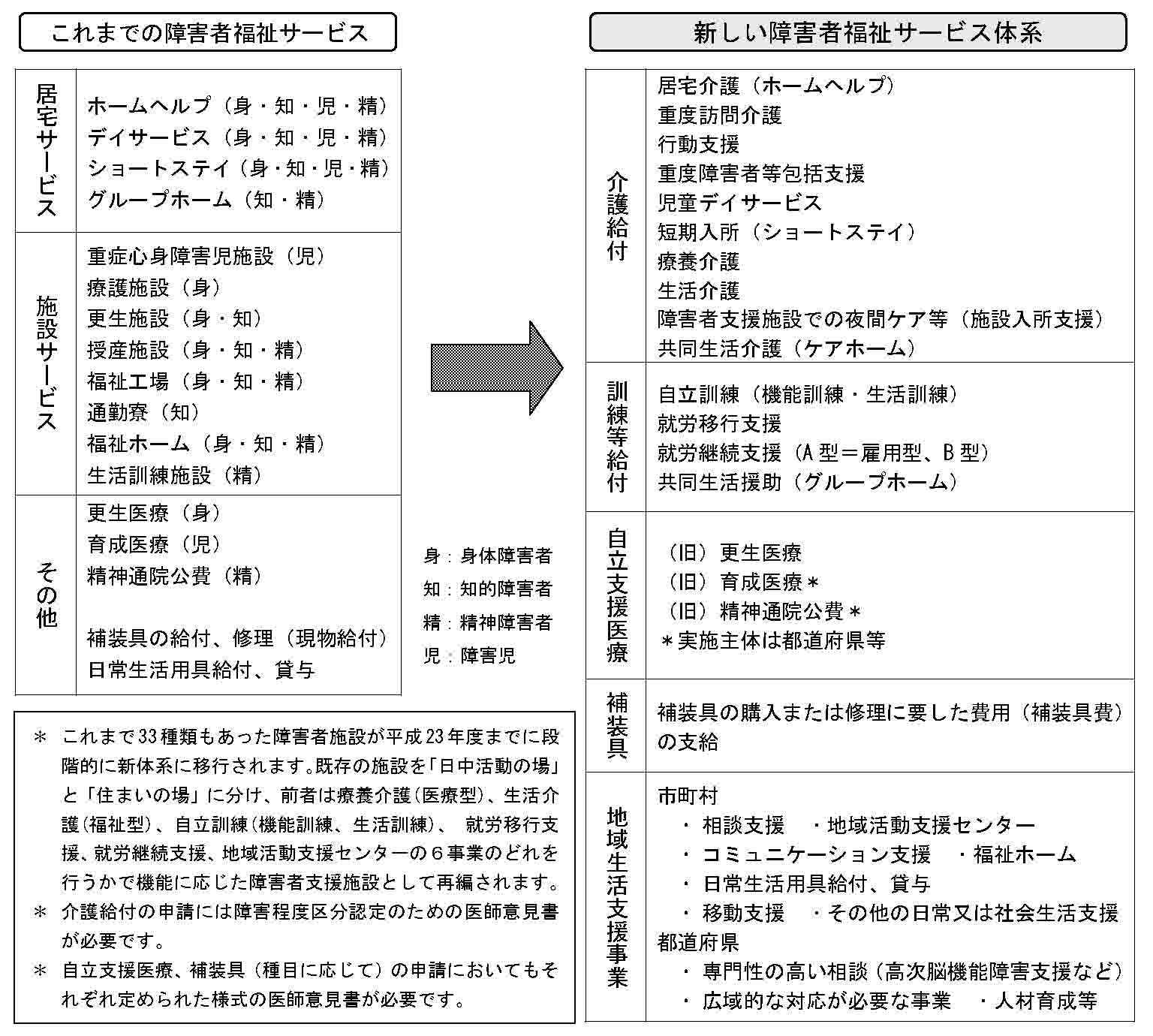

本法における障害者の自立支援システムの全体像は「自立支援給付」(介護給付、訓練等給付、自立支援医療、補装具)と「地域生活支援事業」で構成されています。従来の障害者福祉サービス体系が図1のようになりました。

|

|

図1 障害者の自立支援法におけるサービス体系 |

1)自立支援医療

これまでの障害者公費負担医療制度の利用者負担の公平化を目的に育成医療、更生医療(応能負担)、精神通院公費(5%負担)が見直され、自立支援医療としてまとめられました。支給認定の手続き、利用者負担の仕組みが共通化されましたが、対象者の範囲、医療の内容や支給認定の実施主体(精神、育成は都道府県、更生は市町村)はこれまでと同様です。

2)障害者施設

障害種別ごとに33種類もあった障害者施設・事業体系が平成23年度までに段階的に新体系に移行します。既存施設の機能を「日中活動の場」と「住まいの場」に分け、「日中活動の場」は療養介護(医療型)、生活介護(福祉型)、自立訓練(機能訓練、生活訓練)、 就労移行支援、就労継続支援、地域活動支援センターの6事業に再編されます。また、事業の実施主体は社会福祉法人の他、NPO法人など広く運営が可能となりました。

3)地域生活支援事業

身近な地域でその地域の実情にあった生活支援を行うため本事業の実施主体は市町村となっています。一方、専門性や広域的な対応が求められる事業は都道府県が実施主体となります。 専門性の高い事業として発達障害者支援センター、就業・生活支援センターの設置、高次脳機能障害支援普及事特集◎障害者自立支援法業などが開始されており、国立身体障害者リハビリテーションセンターを通じて地方支援拠点機関等全国連絡協議会や研修会等も行われています。しかし、このような事業には未着手の都道府県もあり、地域格差問題の一つとなっています。

3.利用の手続きと支給決定までの流れ

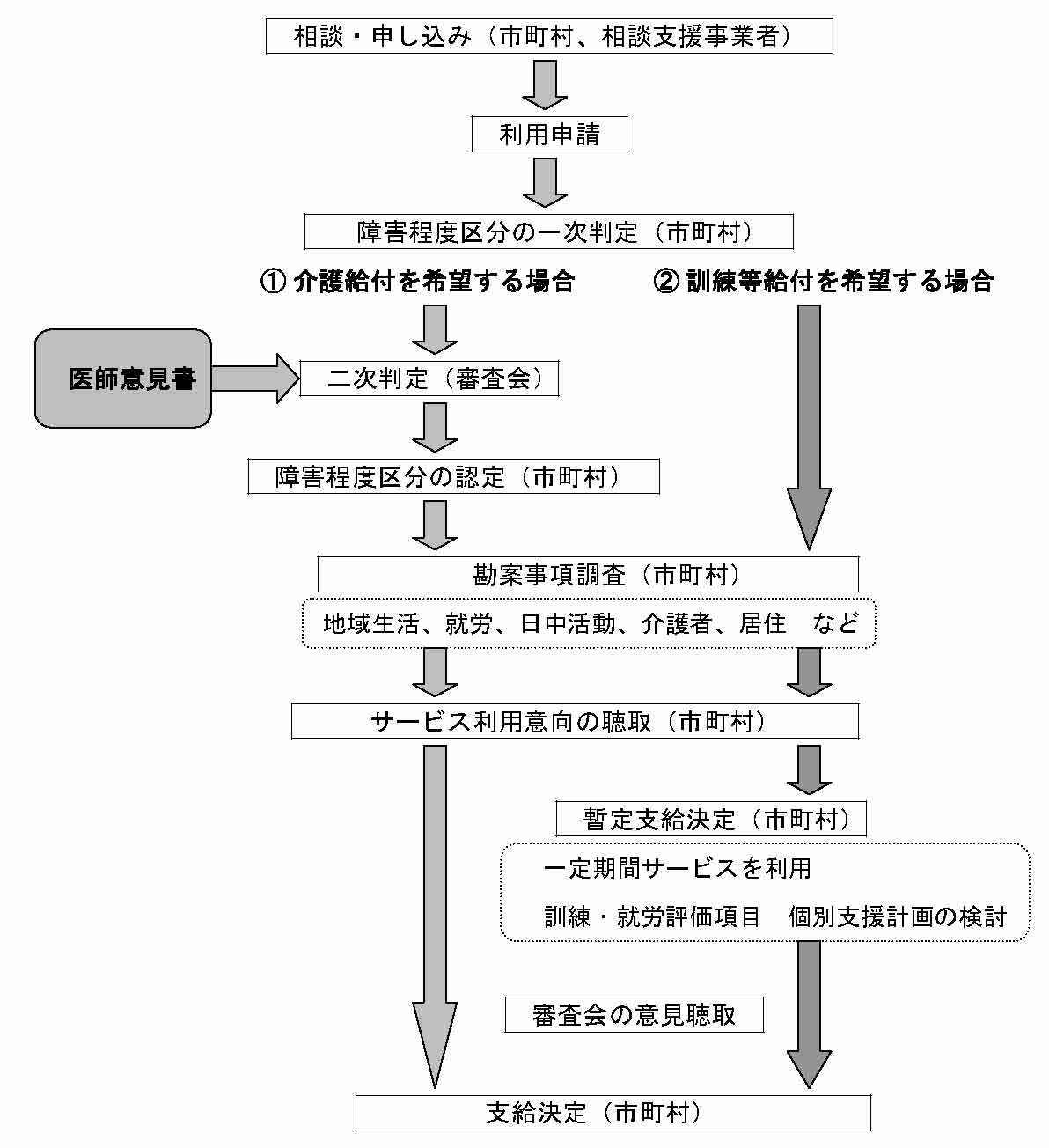

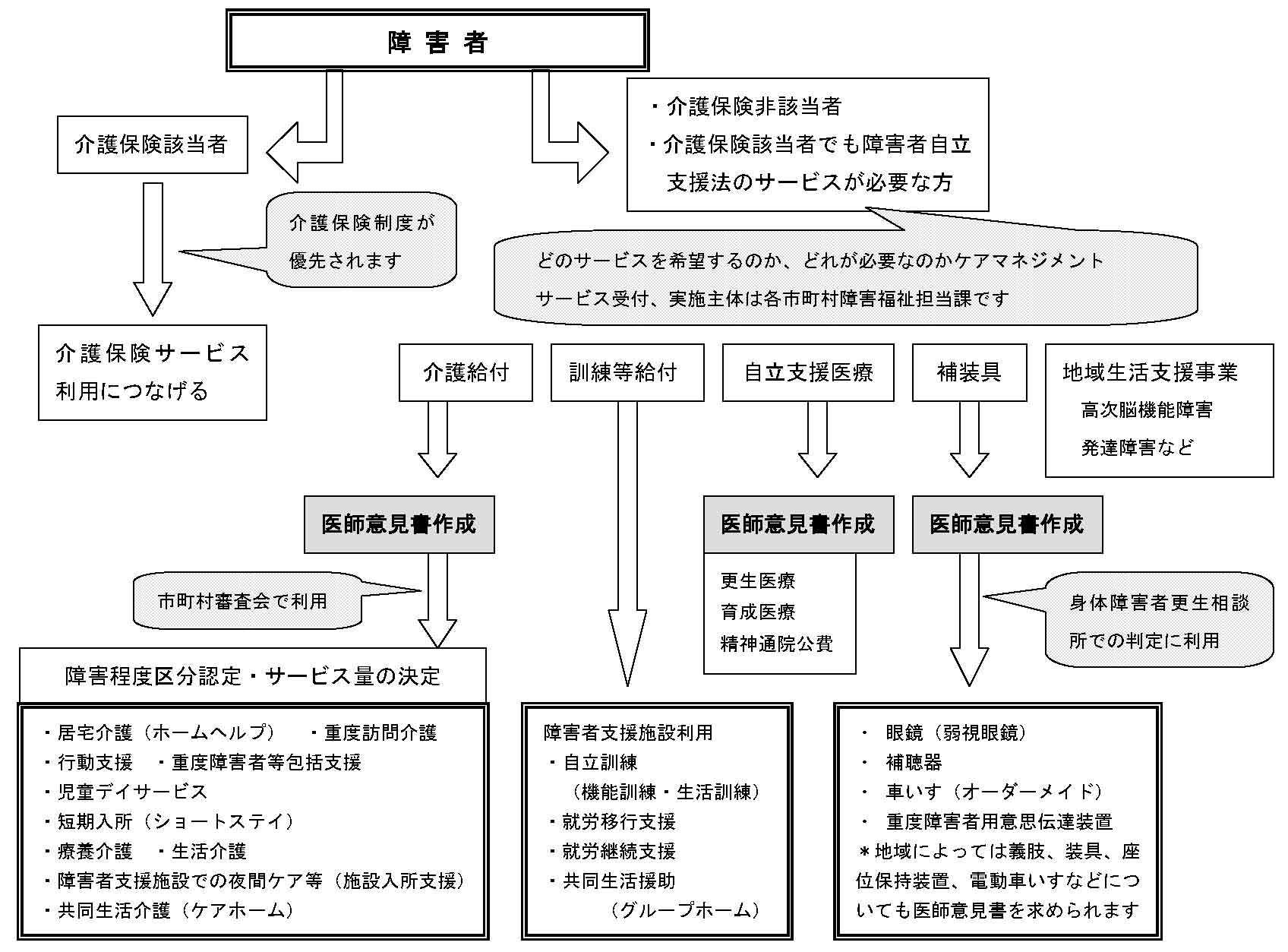

障害者自立支援法のサービス利用申請の窓口は従来通り市町村です。希望するサービスによって支給決定に医師意見書が必要となる場合と不要の場合があります(図2)。

|

|

図2 支給決定までの流れ |

1)医師意見書が必要な場合

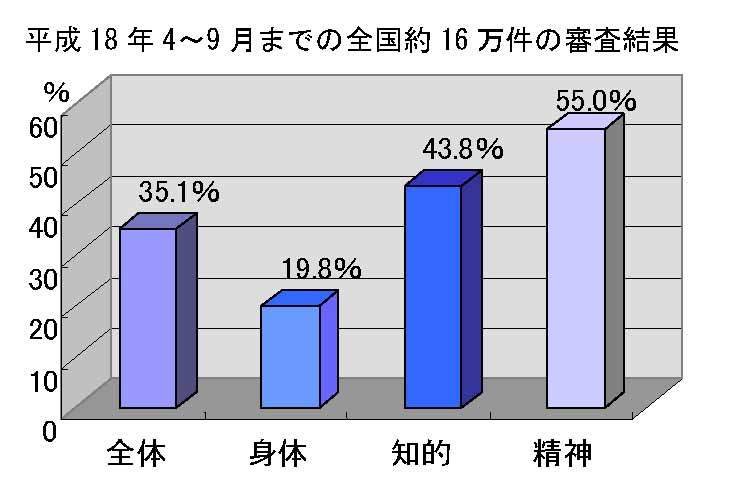

障害のある方が「介護給付」すなわち居宅介護(ホームヘルプ)、重度訪問介護、ショートステイなどの居宅サービス、入所施設での生活介護(旧法身体障害者療護施設入所者等が該当)などを希望する場合、申請には医師意見書が必要となります。リハビリテーション医(以下、リハ医)として認定調査の内容、医師意見書作成のポイントを理解しておくことが重要です。障害程度区分の一次判定は、認定調査員による調査結果を基にコンピューターで行われます。二次判定は、医師、福祉関係者、学識経験者等で構成される「市町村審査会」において医師意見書などを基に行われます。平成18年4月から9月までに全国の市町村審査会で審査された約16万件のうち、障害程度区分変更率は全体で35.1%、障害種別では身体19.8%、知的43.8%、精神55.0%でした。実際、半数以上の精神障害者は区分が上位変更されており(図3)、審査会で医師意見書の特記事項が上位変更の根拠として特に重要な位置を占めていることが分かります。

|

|

図3 市町村審査会における障害程度区分上位変更率 |

2)医師意見書が不要な場合

施設で機能訓練、生活訓練のみを行う場合(旧法身体障害者更生施設通所者などが該当)は「訓練等給付」を受けることになりますので医師の意見書は不要です。暫定支給決定が行われ、個別支援計画、訓練効果などをみて審査会の意見を聞きながら本支給決定がなされます。

4.利用者負担

障害福祉サービスが定率負担(1割)となり、自立支援医療における入院にかかる食費や施設利用における食費や光熱水費、医療費、日用品費が実費負担となりました。その結果、障害者世帯の負担が大きくなり、施設退所、サービス利用の控え・利用率低下などの問題が全国で起こっています。各自治体は独自の助成制度などで障害者の負担軽減を図っていますが、地域格差が生じているのが問題です。国は「障害者自立支援法の円滑な運営のための改善策」として3年後の見直しまでの経過措置として、![]() 利用者負担の更なる軽減、

利用者負担の更なる軽減、![]() 事業者に対する激変緩和措置、

事業者に対する激変緩和措置、![]() 新法への移行等のための緊急的経過措置を3本柱とした1200億円規模の改善策を打ち出しています。

新法への移行等のための緊急的経過措置を3本柱とした1200億円規模の改善策を打ち出しています。

(樫本 修)

5.障害児施設

障害児に療育の場を提供する通園施設などの障害児施設は、施設体系は現行のまま、措置から利用・契約方式に移行しました。施設利用を希望する障害児の保護者は、都道府県に支給申請を行い支給決定を受けた後、利用する施設と契約を結ぶことになります。なお、施設体系の再編等については、本法施行後3年を目途に必要な検討を行うとされており、今回は契約方式への移行と利用者負担が主な変更点です。利用者負担には定率負担と食費等が含まれますが、若年保護者の負担増をはじめ障害者の場合と同様の問題が指摘されています。 障害児のデイサービス、ホームヘルプ、ショートステイについては、「介護給付(図1)」に一括されています。

(小池純子)

6.補装具費支給制度

装具の支給は、治療に必要な装具は治療用装具として医療保険からその支払いが行われ、生活に必要な更生用装具は身体障害者福祉法、または児童福祉法によってその支給が行われてきました。今回、更生用装具は障害者自立支援法に基づいてその購入、または修理に要する費用の一部が給付されることとなりました。

1) 障害者自立支援法における「補装具」の定義

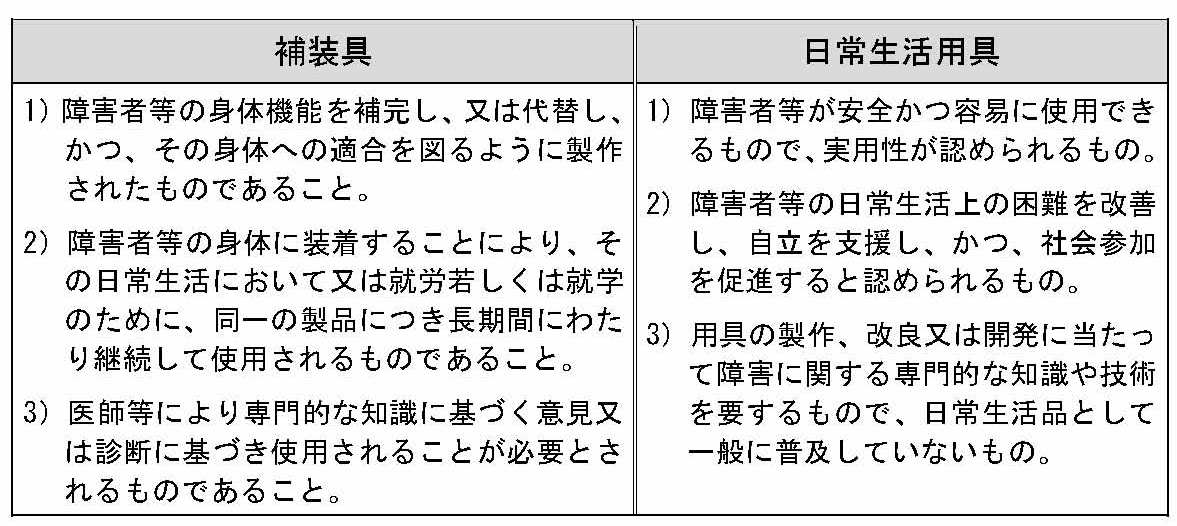

本法では障害者の生活に資する用具を日常生活用具と補装具とに分類しています。それぞれの定義は表1の通りです。肢体不自由に関わる「補装具」には、義肢装具の他、車いす、座位保持装置、重度障害者用意思伝達装置、歩行器、一本杖を除く歩行補助杖が含まれ、頭部保護帽、一本杖は日常生活用具に分類されています。

|

表1 補装具と日常生活用具の定義

|

|

2)補装具に関する費用の支給手続き

![]() 申請

申請

障害者が補装具を必要としたときには、医師の補装具費支給意見書を添えて福祉事務所に申請します。

![]() 判定

判定

福祉事務所は、その補装具の要否の判定を更生相談所に依頼します。しかし、その判定法は、申請者と補装具によって異なります。更生相談所はその補装具を必要と認めた場合には、申請者の希望する補装具業者を確認し、その業者から見積もりを得ます。

![]() 支給の決定

支給の決定

福祉事務所は、更生相談所の判定と見積もりから、補装具費の支給を決定します。

![]() 補装具の購入

補装具の購入

申請者は、補装具費の支給を受け、1割を自己負担して、補装具業者に制作を依頼し、補装具を受け取ります。

![]() 適合判定

適合判定

更生相談所は、製作された補装具が適合しているかどうかを判定します。

3)補装具費支給の実際

![]() 補装具費支給意見書を書く医師の要件

補装具費支給意見書を書く医師の要件

申請のための意見書を書く医師の要件は市町村によって若干異なっています。リハニュース31号では要件を身体障害者福祉法15条指定医、または所属学会専門医、義肢装具適合判定医師研修会受講者が望ましいとしていますが、例えば、広島市の場合には、「リハビリテーション科、整形外科、脳神経外科などの肢体不自由に関わる医師が望ましい」という緩やかな表現になっています。

![]() 判定

判定

判定は基本的に更生相談所で行われます。来所が困難な場合には訪問判定を行います。種目によって、更生相談所の直接判定から、文書判定、医師意見書による市町村の判断、市町村のみでの判断と段階があります(リハニュース31号参照)。

![]() 補装具費の支給

補装具費の支給

申請者が、市町村から補装具費を受給し、補装具業者に1割を補って支払う方法は申請者の負担が大きいという考えから、申請者が補装具業者に自己負担分のみ支払い、業者が、残りを市町村に申請するという代理受領方式が一般的です。これは、これまでの交付券の給付および自己負担の支払いと手続き的には同様です。また、申請者が全額業者に支払い、後から市町村から還付を受けるという方法もあります。

![]() 適合判定

適合判定

更生相談所が支給の判定をした場合には、更生相談所が、医師意見書に基づいて市町村が判定を行った場合には、その診断書を書いた医師が適合を判定します。

4)障害児に対する給付

障害児の保護者による新規の申請の場合には、指定自立支援医療機関の医師が書く補装具意見書に基づいて支給決定が判断されます。

5)利用者負担

請者の負担金は原則として1割ですが、納税額により月額の上限設定があります。逆に世帯の中に市町村民税所得割額が50万円以上の方がいる場合は、公費負担の対象外となります。

(飛松好子)

7.リハ医対応のポイント

1)サービス利用につなげるために

障害のある方から福祉サービスの利用に関する相談があった場合、先生方はどう対応しているのでしょうか? 障害者支援には多職種の連携のもとにチームアプローチが必要であることは介護保険の場合と同様です。障害者支援のチームリーダーであるべきリハ医にとって障害者自立支援法でどのようなサービスが受けられるのか、そのシステムを知っておくことが重要です(図4)。

|

|

図4 障害者福祉サービスへのつなぎ方 |

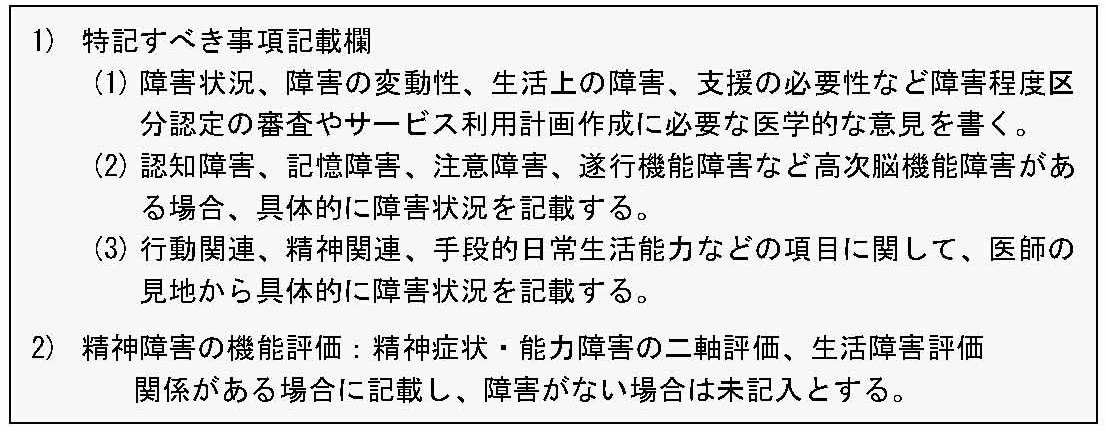

2)障害程度区分認定医師意見書の書き方

リハ医として障害程度区分認定調査の内容(介護保険と同じ79項目および精神障害者や知的障害者の特性を捉えるために加わった行動関連、精神関連、手段的日常生活活動などの認定調査27項目)、医師意見書作成のポイントを理解しておくことが重要です(表2)。医師が特記事項に書いた具体的な障害状況は市町村審査会において障害程度区分の上位変更の重要な根拠となります。

(樫本 修)

|

表2 障害程度区分医師意見書書き方のポイント

|

|

3)補装具費支給における医師の対応

先生方のところに補装具の相談があった場合、まず、自分が補装具費支給意見書を書く要件を満たしているかどうかを確認します。次に申請する補装具が意見書により判定されるものかどうか、補装具による判定方法の違いを確かめます(自治体により医師の意見書により判定が可能な補装具の範囲が異なる)。意見書には補装具の必要性、処方内容を過不足なく記載し、その後、適合判定(仮合、完成チェック)を責任を持って実施します。

(飛松好子)

8.現状と課題

現在進められている社会保障制度改革は、制度の基盤自体の転換を迫るもので、戦後半世紀ぶりの大改革と言われています。改革の中核をなす障害者自立支援法は施行後1年を経過し、高邁な法の理念と現実とのギャップの大きさが指摘されています。先にも述べたように、それらは利用者負担の増大やサービス給付率の低さ、サービスの地域格差などであり、多くの当事者団体から疑問の声が上がった結果、緊急的な経過措置として国費の投入が決定しました。一方、介護保険制度と障害者制度との関係では介護給付など共通するサービスの一元化、保険給付優先適用範囲の拡大などの課題が検討されています。

このような時期にあたり、われわれリハ医は障害者問題にも積極的に取り組み、障害者の自立を支援するシステムのあり方、相談支援を担う人材の育成、サービス技術の開発などに対し提言、関与していくことが必要と思われます。

(委員長:小池純子)